アメリカ系の総合不動産会社JLL(ジョーンズ ラング ラサール)からCovid-19によるベトナムの不動産市況への影響について、先日ウェビナーがあり、レポートが出されています。来週はCBRE、恐らくその内Savillsからも発表があるかと思います。

レポートは下記からダウンロード可能です。

https://www.joneslanglasalle.com.vn/en/trends-and-insights/research

とはいえ定量的なデータはまだ取れていないと思われるので直近の影響とざっくりとした今後の予測のみで、結論付けた話をするのは時期尚早かと思いますので、CBREやSavillsも同じような見解になるかなと想定しています。

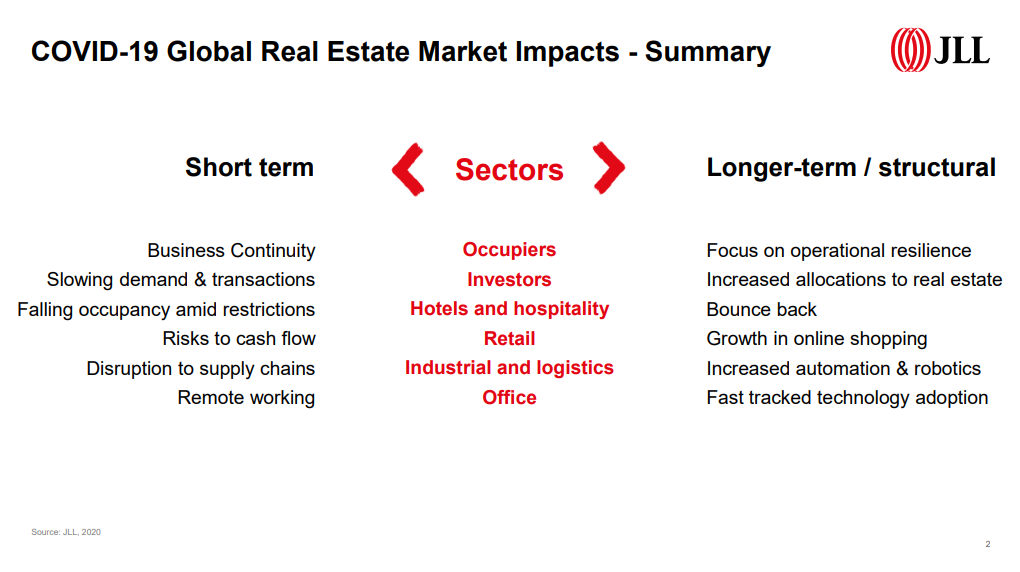

上記で言及されている点はベトナムというよりもCovid-19における世界的な不動産市況の今後の予測について言及したもので、この点はニュースなどで報道されている通り、大方予想通りかと思います。長期的な目線がこれが半年後になるか、はたまた数年後になるかは、世界的にみるとワクチンの開発や集団免疫の獲得状況に、各国でみると現感染者数や入出国制限の状況などで変動があるのかなと思います。(勿論もっと各国の個別事情や指標があると思います)

ベトナムでいうと、早くから入国制限及び外出制限が行われた(ソフトロックダウンと呼称)こともあり、感染者数は一定数で留まっていますが、タイミング悪く旧正月休暇明けから徐々に締め付けが始まっているので、1月下旬から現在までまともな営業活動ができていない業界も多く、カテゴリーでいうとやはりホテルとリテールが最も大きなインパクトを受けていて、工場、オフィス、レジデンスはこれからかなという印象を受けます。

リテールの中でも特に路面店舗については、直近は需要が旺盛であったことから、賃料の値上げ率がオフィスやレジデンス以上に伸びていたこともあり、入国制限が解除できない限りは国内需要では限界があるので、リテールの賃料の値下げトレンドは避けられないのではないかと思っています。

上記がホーチミンにおける各カテゴリー別の予測になります。

オフィス

稼働率が極めて高かった(95%程度)ことと、新規供給が限られていたことがあり、オフィスのマーケットについては賃料下落トレンドに入るとは今回のレポートでは言及されていない。私的にはA級(上級)は一旦様子見。B級(中級)が新規供給が市場に出たことと、稼働率が急激に低下しているオフィスビルがいくつかあるので、B級のオフィスビルは少なくとも新規募集賃料は下がりそう。C級も恐らく一旦様子見かなという印象。(2020年4月時点)

売買不動産(コンドミニアム、建売)

Covid-19とは関係なく、開発許認可関係で2019年度から供給が限定的であったことから、売買不動産価格についても一時的な影響を受けるのみで、中・長期的にはポジティブという見解。新規の販売イベントも確かに限られているので概ねその通りかなと思います。但し、記載されているMid-End(中間層向け)のコンドミニアムはローン付けで購入している層が増加してきているので、ローン支払いが難しくなった購入者などが出てこないか良く注視する必要があるかなと思います。左記の様な購入者に対してデベロッパーが支払いスケジュールを設定し直すなどの対応が今後出てくるかもしれません。あとは入国制限が解除されない限りは外国人枠の消化は難しいのと、同様に中古販売市場にも影響が出てくるので、この点が懸念事項かなと思います。

現時点では決済金額は銀行窓口でないと国外送金が行えないので、自国に送金が出来ないとなると決済をする意味がないので、外国人枠の中古売買件数も落ち込んでくるかなと思っています。

デベロッパー最大手のビンホームズ(Vinhomes)がオンライン販売を先行して開始しましたが、サイトを見る限りまだベトナム人を対象としている様ですが、こういった取り組みのスピード感は流石だなと思いますし、プレビルド販売であればそもそも現地見ても何もない状態なのでオンライン販売のハードルは現物よりも低いので、個人的にも期待感もって注目しています。

建売(住宅、商用)については、同様にポジティブ。投げ売りを期待している人もいると思いますが、私もそんなに出ないんじゃないかなと思っています。それよりもやはりホテル、オフィス、サービスアパートメントの方が可能性有るかなと思います。

リテール

やはりここでもリテールがトピックスとしてあがっており、ネガティブな見通し。幸いホーチミンでは新規の大型ショッピングモールの供給がなかった為、限定的な供給量に対して、あとは需要をどこまで減らさずに国内の経済活動が復旧していくかになるかと思います。但し、ベトナムは今回オンラインやデリバリーでの対応が加速したこともあり、一部業態によっては賃料の固定費はそのまま削減し、オンラインやデリバリーでの対応を強化していくということもあるかと思うので、その場合には需要が伸びない可能性もあります。かつ入国制限が解除されないと、外資系の進出も行えない為、国内需要のみで稼働率をあげていく必要があります。